猫の高齢化が進むにつれ、歯にまつわる病気が多くみられるようになっています。猫の歯周病とはどんな病気なのか、その症状、治療法について解説します。

猫の歯周病とは、どんな病気なの?

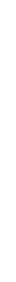

歯周組織は、歯肉、セメント質、歯根膜(しこんまく)、歯槽骨(しそうこつ)からできています。この歯周組織の病気を歯周病と言います。

歯周病は大きく「歯肉炎」と「歯周炎」に分けられる

歯肉が炎症を起こした状態を「歯肉炎」、さらに歯肉炎が進行して、歯肉だけでなくセメント質、歯根膜、歯槽骨といった歯周組織全体に炎症が広がった状態を、「歯周炎」と言います。これら「歯肉炎」と「歯周炎」を合わせた総称が「歯周病」です。

歯槽膿漏は進行した歯周炎の病態

一般的には、「歯周病=歯槽膿漏(しそうのうろう)」と考えられがちですが、歯槽膿漏は歯周炎が進行して起こる病態のひとつです。歯肉炎が進行すると、歯と歯茎の間に「歯周ポケット」という溝ができます。それがどんどん深くなって、歯を支えている歯槽骨まで破壊されるようになると、膿が溜まるようになります。そうした状態が「歯槽膿漏」です。

歯周病は全身に悪影響を及ぼす病気

歯にこびりついた歯垢(プラーク)中の細菌の感染が、歯肉、歯周組織全体へと進むことによって歯周病は重症化します。細菌性の病気なので、進行すると口の中だけにとどまらず、鼻から膿が出たり、皮膚を突き破って膿が出たりすることもあります。さらには、細菌が血液にのって全身に回り、心臓、肺、肝臓、腎臓などの臓器にも悪影響を及ぼすことがあります。

歯周病の原因とは?

口の中だけにとどまらず、全身のトラブルを引き起こしかねない、歯周病。その原因には、おもに次の2つが考えられます。

プラーク(歯垢)、歯石の蓄積

歯垢(プラーク)は、歯に付いた細菌が繁殖することで形成されます。この細菌のかたまりが石灰化して、歯に硬くこびりついたものが歯石です。歯石の表面はザラザラしているので、さらに細菌が付着しやすく繁殖するようになります。細菌が歯肉に炎症を起こすと「歯肉炎」に、さらに進行して炎症が歯周組織の奥へ広がると「歯周炎」を発症してしまいます。

老化

加齢によって唾液の分泌が少なくなり、口の中が乾燥すると、細菌が繁殖しやすくなります。また、免疫力が低下することも、細菌の繁殖を助長する原因と言えます。動物の医療が進歩し、室内で飼育される猫が増えている現代社会では、猫の高齢化が進み、人間と同じように加齢によるトラブルが起こりやすくなるのです。

猫の歯周病、気になるその症状とは?

猫の歯周病のおもな症状には、以下のようなことがあります。

歯肉が赤く腫れる

歯に接している歯肉の部分が、炎症を起こして赤みを帯び、腫れます。

口臭がある

健康な猫の口は無臭で、嫌なニオイはしませんが、歯肉炎、歯周炎を発症すると、顔を近づけたときに口臭を感じるようになります。

歯肉から出血する

赤く腫れた歯肉から自然と血がにじみ出たり、何か硬いものを噛んだときやブラッシングしたときに、歯肉から出血したりするようになります。

歯がグラグラする

歯周病が進行すると、歯の土台である歯槽骨が溶けてしまいます。歯をしっかり支えられなくなるので、歯がグラグラしてしまうのです。

猫が歯周病になったときの治療方法とは?

猫の歯科治療では、以下のような治療が行われます。

歯垢(プラーク)と歯石の除去

歯周組織に炎症を起こす原因となる歯垢(プラーク)と歯石を取り除くことが、歯周病の予防であり治療法でもあります。その際、外から見える歯の表面だけでなく、歯周ポケットに潜んでいる歯垢(プラーク)や歯石をきれいに除去する必要があるので、全身麻酔をかけて歯科用のレントゲンでポケットの深さを測ってから行います。除去と同時に、新たな歯垢(プラーク)を付きにくくするために歯の表面を磨き、口腔内をきれいに洗浄します。

抜歯

歯のぐらつきがひどい場合も、全身麻酔のもとで抜歯します。「歯がなくなると、食べるのに不自由では?」と心配されるかもしれませんが、猫は人間のように食べ物を咀嚼するわけではないので、歯がなくなってもストレスを感じたり、体に不具合を生じたりすることはありません。歯周病が重症化した歯を抜くことで、口の中の不快感や痛みから解放され、むしろ心地よく過ごせるようになります。

歯周外科的治療

歯周病が進行しているときは、歯肉を切開する歯周外科治療や歯周組織再生療法が行われることもあります。これらの外科的治療は、「猫の歯科治療」の知識と技術、高度な医療機器がそろっている動物病院で行われます。

その他の疾患の治療

全身の免疫力を低下させるなど、歯周病を悪化させる原因となる疾患がある場合は、歯周病の治療と並行してほかの疾患の治療を行います。

猫の歯周病を予防するためには?

歯周病を予防する最善の方法は、歯石のもとになる歯垢(プラーク)を除去すること。そのために大切なのが、歯磨きです。毎日1回以上、歯磨きを行うことで、歯石が溜まるのを防ぐことができます。

ですが毎日、丁寧に歯磨きをしても、完全にプラーク(歯垢)を取り除くことはできません。年に1度か2度、定期的に獣医師のチェックを受けて、歯石が溜まってきたら取り除いてもらいましょう。

歯周病は、飼い主さんが愛猫の口腔ケアをきちんとしてあげることで、防げる病気のひとつです。正しい知識を身につけて、愛猫を歯周病から守ってあげましょう。

★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典「うちの子おうちの医療事典」をご利用ください。

☞『うちの子おうちの医療事典』で本記事に関連する病気を調べる

★にゃんペディア編集部からのメールマガジン配信中!

「にゃんペディア編集部」では、愛猫との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、にゃんペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。